Cette analyse fait suite à un premier article intitulé Quand l’agriculture bio veut censurer l’ADEME et l’INRAE qu’il est important de lire pour bien comprendre les notions exposée. Précision qu’à la suite de cet article, l’ADEME et l’INRAE a publié une réponse à l’ITAB.

Dans un article précédent[1], nous avons vu que l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) mène une fronde contre la publication par l’ADEME et l’INRAE de la base de données Agribalyse, qui répertorie des études d’impact environnemental sur 3000 produits agricoles ou alimentaires[2]. Cette offensive déclare démontrer des faiblesses méthodologiques de la méthode de l’ACV (Analyse du Cycle de Vie). En fait, il est clair que cette campagne de dénigrement de l’ACV vise surtout à masquer au grand public les résultats environnementaux médiocres de l’agriculture bio, quand on l’évalue en fonction des quantités d’aliments produits, et non de la surface agricole occupée. L’attaque menée simultanément par l’ITAB contre le « land sparing » (combinaison d’agriculture raisonnée dans les parcelles, et de mesures agri-environnementales pour restaurer les espaces naturels en périphérie des champs) va dans le même sens : elle vise à discréditer les travaux scientifiques qui montrent que le land sparing est en moyenne meilleur pour la biodiversité qu’un simple développement de l’agriculture bio[3].

Il faut toutefois noter que l’ITAB, en apparence, ne dénonce pas seulement de prétendus biais des ACV en défaveur du bio. Il déplore aussi des résultats d’Agribalyse concernant d’autres modes de production, en particulier le fait que l’ACV donne souvent de bonnes évaluations à des pratiques agricoles que la morale écologiste réprouve :

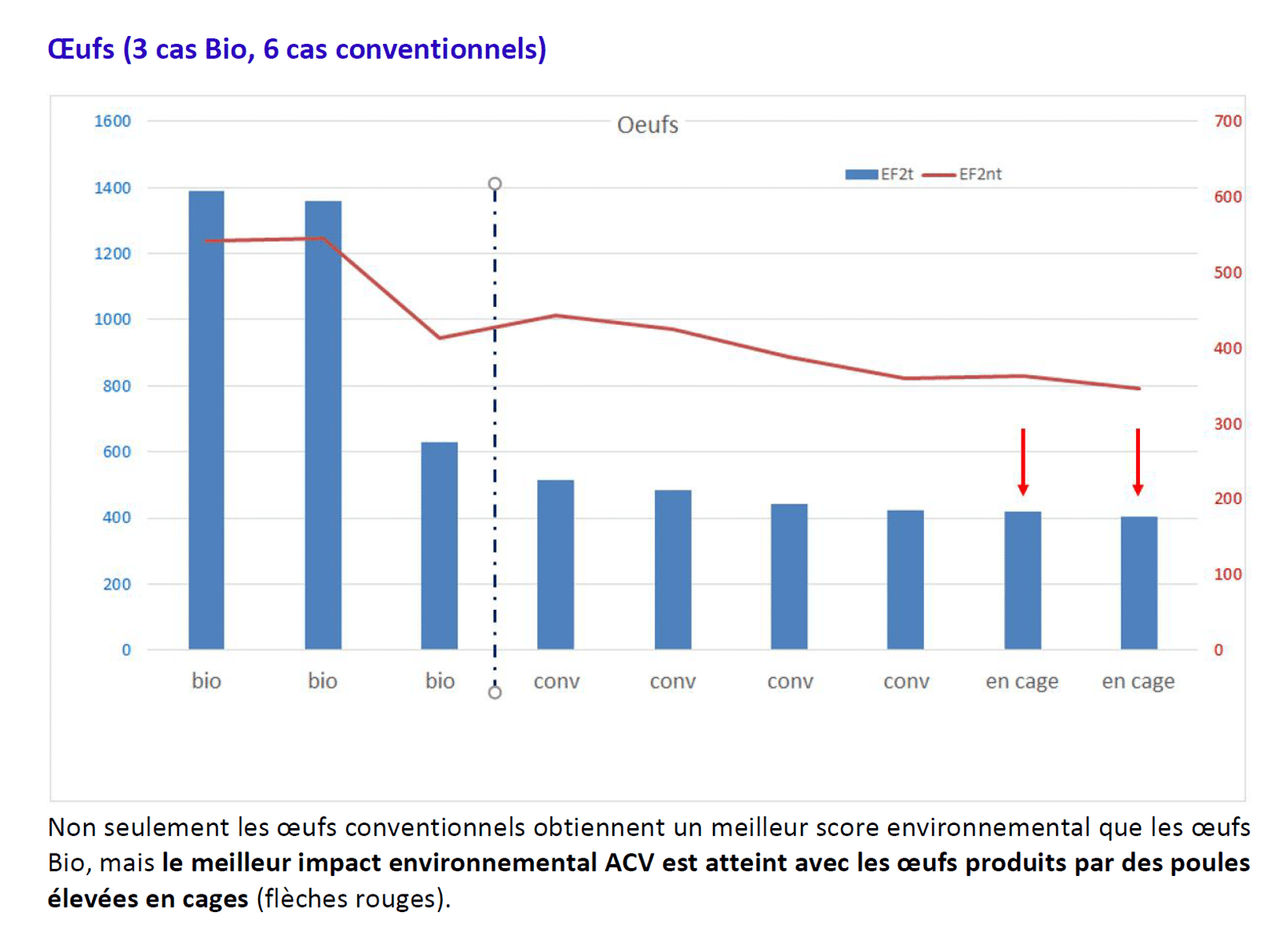

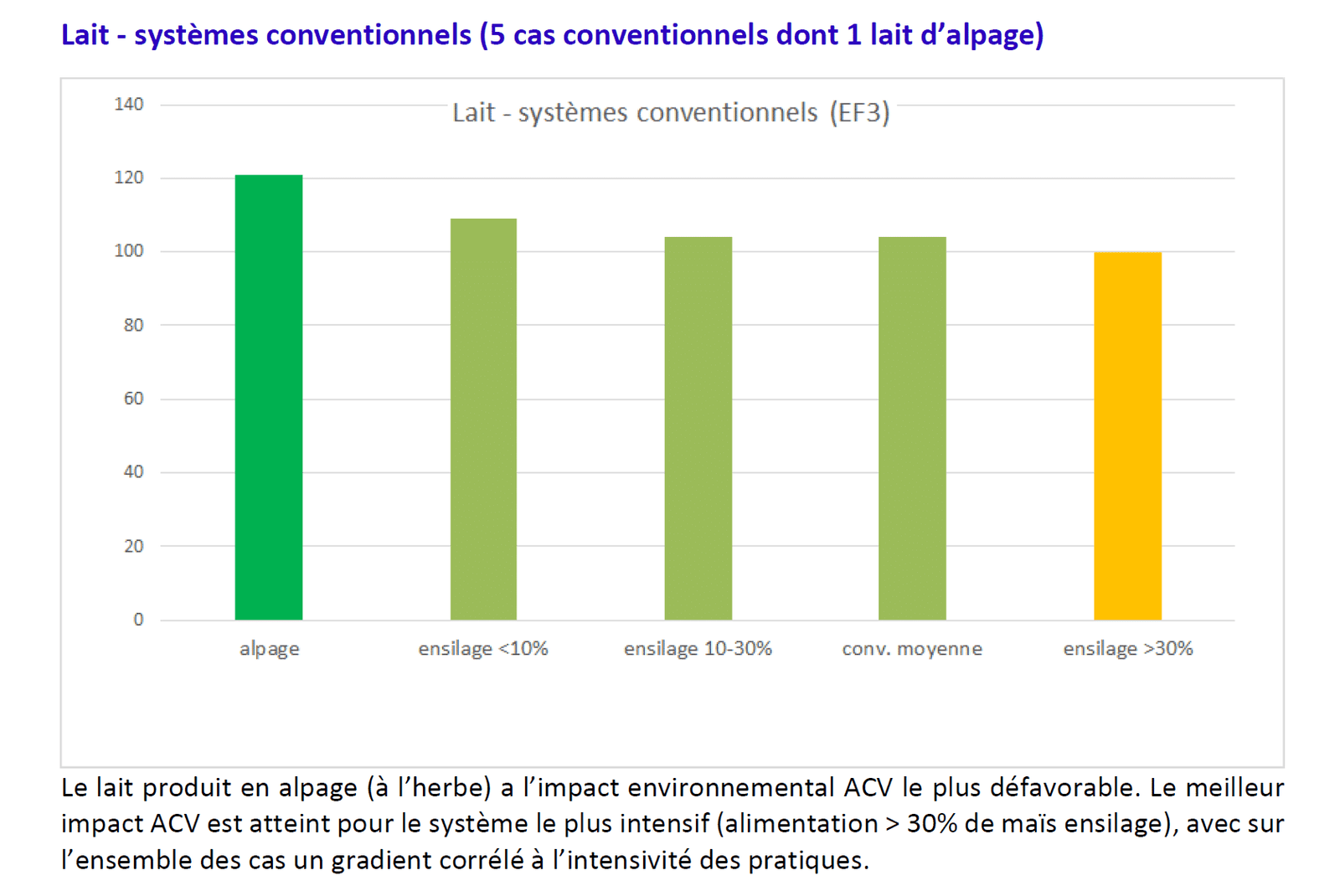

Deux exemples de résultats d’ACV, que l’ITAB présente comme démontrant l’incohérence de cette méthode. Les résultats viennent d’Agribalyse, les commentaires sont ceux de l’ITAB, une note élevée marque un fort impact environnemental négatif. On y voit les produits bio moins bien classés que les produits conventionnels, les œufs produits en cage mieux notés que les œufs sous label de qualité, el l’élevage laitier intensif mieux noté que le lait produit en alpage. On comprend que cela heurte la bonne conscience écologique, mais cela traduit-il un défaut de méthode, ou l’incohérence de la vision écologiste de l’agriculture ?

Certes, beaucoup de ces résultats ont de quoi déconcerter les consommateurs qui pensent œuvrer pour l’environnement en consommant bio, ou en optant pour les produits de l’élevage en plein air. Mais ils étonnent moins les scientifiques qui suivent les évaluations factuelles des impacts de l’agriculture. Les émissions de gaz à effet de serre sont l’un des éléments les plus discriminants de l’ACV, et ce n’est pas un mystère que, sous cet angle, l’agriculture intensive est souvent mieux placée que les agricultures extensives, contrairement aux clichés. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant : l’énergie est un poste de dépenses important, et l’agriculture intensive veille bien sûr à l’optimiser.

L’ITAB a toutefois raison de signaler quelques points de la méthode qui pourraient être corrigés. Par exemple, il déplore à juste titre que les blés bio soient désavantagés par rapport aux blés conventionnels, en raison de la note de toxicité accordée aux engrais organiques, qui contiennent des traces significatives de métaux lourds. Sur ce point, on peut lui donner raison : il est un peu excessif de comptabiliser fortement dans l’ACV des traces de métaux lourds, qui restent à des niveaux très en-dessous des seuils où ils pourraient poser des problèmes de santé. Il serait raisonnable de ne prendre en compte que les résidus toxiques qui dépassent occasionnellement les seuils de risque sanitaires… mais dans ce cas, pour être cohérent, il faudrait faire de même pour les résidus de pesticides, qui ne dépassent pas plus les normes sanitaires dans les produits conventionnels, que les métaux lourds dans les produits bio !

ACV : les vrais problèmes de fond ne sont pas là

Même si l’ITAB ne l’aborde que dans le sens où ça l’arrange, cette question des indicateurs toxicologiques et écotoxicologiques soulève un vrai problème de fond des ACV. L’Analyse de Cycle de Vie avait à ses débuts été mise en avant pour mesurer complètement les émissions de gaz à effets de serre liées à toutes les étapes de la vie d’un produit, de sa fabrication (en incluant celle de tous ses composants) à son utilisation, et au final sa destruction ou son recyclage. Cette démarche a permis d’immenses progrès pour une meilleure compréhension des émissions de GES, qui s’y prêtent bien car, quelles que soient les sources d’énergie mises en cause, il est possible de les ramener de façon objective à une même unité, qui est l’équivalence en tonnes de CO2 émis. Telles qu’elles sont désormais normées au niveau international, et calculées dans Agribalyse, les ACV intègrent les 3 grandes composantes des impacts environnementaux des activités humaines : émission de gaz à effet de serre (GES), mais aussi atteintes à la biodiversité, et effets sur la santé humaine. Cet élargissement de leur champ d’action pose clairement un problème scientifique. En effet, il est impossible d’agréger objectivement de la même façon les impacts santé et biodiversité, qui ne peuvent être ramenés à aucune unité comparable aux GES émis. Les indicateurs environnementaux globaux calculés à partir de l’ACV reposent donc nécessairement sur une pondération subjective de ces 3 types d’impacts, qui ne peut s’appuyer sur aucun critère objectif.

Cette impossibilité à quantifier dans une unité commune les trois composantes des impacts environnementaux porte atteinte au caractère objectif et scientifique que devraient avoir les indicateurs calculés d’après les ACV : elle ouvre une brèche pour les attaques d’acteurs comme l’ITAB, qui voudraient en faire une note de vertu écologiste, plutôt qu’une quantification objective et vérifiable. Il serait sans doute préférable de résumer les ACV en 3 indicateurs agrégés, un pour les GES, un pour la biodiversité, et un pour la santé humaine. La façon de pondérer ces trois critères relevant d’un choix éthique et politique, ce serait alors au législateur d’en décider, ce choix n’ayant aucune raison d‘incomber aux scientifiques.

Une alliance de dupes

On voit que les résultats d’ACV heurtent souvent les préjugés écologistes, et pas seulement pour les comparaisons entre bio et conventionnel. L’ITAB n’est donc pas seul à critiquer Agribalyse. Il est rejoint dans sa campagne par la start-up Yuka, qui développe une application grand public de notation des aliments, et, de façon plus inattendue, par Interbev, l’interprofession du bétail et des viandes, qui va jusqu’à reprendre in extenso l’argumentaire de l’ITAB sur son propre site Web.

Que les éleveurs bovins ne soient pas satisfaits des indicateurs actuels d’Agribalyse n’a rien d’étonnant : leur activité est une des productions agricoles les plus émettrices de GES. Et le contenu actuel d’Agribalyse ne leur permet pas de faire valoir qu’elle est en contrepartie celle qui a de loin la meilleure contribution positive à la biodiversité et à la qualité des paysages français, que ce soit par l’élevage extensif en prairie naturelle, ou par la polyculture-élevage. De plus, redévelopper les prairies naturelles serait un outil majeur pour la séquestration de carbone dans les sols, autre avantage potentiel qui n’apparait pas actuellement. Mais cela ne suffit pas à créer des intérêts communs avec l’ITAB ou Yuka. Les divergences apparaitront vite quand il s’agira de proposer des solutions de remplacement. En fait, elles ont déjà commencé avec les propositions de l’ITAB, qui pour l’instant recommande de ne publier dans Agribalyse que les résultats de produits génériques, sans distinguer les scores des différents modes de production. Cela permettrait d’occulter les piètres résultats GES du bio, mais ne changerait rien pour l’élevage, qui continuera à être mal noté par rapport aux protéines végétales. Par contre, Interbev aurait tout intérêt à la publication d’indicateurs spécifiques biodiversité et paysage, pour lesquels les productions bovines seraient très bien placées. Toutefois, nous avons vu que des indicateurs sur la biodiversité seraient plutôt défavorables au bio, quand ils sont ramenés à la quantité produite, et ne feraient donc pas l’affaire de l’ITAB, d’où sa tentative de discréditer les approches de land sparing. L’élevage est le seul domaine où une production agricole dite « extensive » (la prairie permanente) présente un avantage décisif pour la biodiversité. Mais cela ne veut pas dire que l’élevage de ruminants à l’herbe relève nécessairement du land sharing. Comme toute activité agricole, il réduit son empreinte environnementale et son emprise sur les milieux naturels, s’il veille à optimiser le rendement de ses productions fourragères, qu’il s’agisse des fourrages de compléments à l’herbe (nécessaires dans la majeure partie des régions d’élevage herbager, où les animaux ne peuvent rester dehors toute l’année), et des prairies permanentes (où un désherbage sélectif raisonné peut limiter l’envahissement par les espèces végétales indésirables, et retarder ainsi les retournements de prairie[4]).

Des acteurs comme l’ITAB et Yuka peuvent facilement s’entendre pour favoriser un indicateur environnemental « attrape-tout », pondéré en fonction des attentes et des peurs des consommateurs. Au contraire, les éleveurs ont tout intérêt à définir des indicateurs biodiversité factuels fondés scientifiquement (et donc basés sur les études de land sharing et land sparing), pour faire reconnaitre leur contribution majeure aux paysages et à la biodiversité. Ils auront ainsi des arguments clairs pour combattre les outrances des mouvements anti-viande. Or il est clair que ni l’ITAB ni Yuka n’ont envie de remettre en cause les préjugés écologistes dominants, bien au contraire.

Une confusion dangereuse entre le scientifique et le politique

Une revendication de l’ITAB illustre parfaitement sa conception des indicateurs environnementaux. L’institut affirme « La cohérence de cet outil [l’ACV] avec les politiques publiques … et les attentes sociétales … devrait être évaluée en profondeur avant toute mise en service auprès d’acteurs économiques, afin d’éviter d’augmenter la confusion des citoyens et de lutter contre le greenwashing. » Cette déclaration indique bien que, pour l’ITAB, l’ACV ne doit pas être un outil de mesure objective des impacts environnementaux des activités humaines, afin de piloter les politiques environnementales : il veut en faire un indicateur de conformité avec ces politiques environnementales et les attentes sociétales, quels que soient leurs impacts réels sur l’environnement. Or la plupart de ces politiques, elles-mêmes guidées par les attentes des consommateurs, ont été décidées sans aucune étude d’impact préalable, ni aucun dispositif de suivi de leurs effets environnementaux après leur déploiement. L’exemple le plus flagrant (et d’ailleurs cité par l’ITAB) est le plan Ecophyto : ce plan purement français s’est fixé un objectif de réduction indifférenciée de 50% des pesticides employés sur les cultures, dont aucune étude scientifique ne permet d’espérer un impact significatif sur la santé, la biodiversité, ou les émissions de gaz à effets de serre. En fait, il est même probable que son impact sur les émissions de GES sera une augmentation : la réduction des traitements fongicides et insecticides, peu consommateurs en énergie, n’entrainera qu’une faible réduction des GES ; par contre, la diminution des herbicides chimiques n’est possible qu’avec un développement du désherbage mécanique, beaucoup plus énergivore. Par ailleurs, l’indicateur de suivi du plan Ecophyto, le NODU, est ininterprétable en termes d’impact environnemental[5]. Pourquoi les ACV devraient-elles donc être cohérentes avec ce plan ? Leur rôle devrait au contraire être d’alerter les citoyens et les décideurs politiques, si les résultats environnementaux de leurs politiques ne sont pas conformes aux objectifs… ou si les modes de production considérés comme vertueux ne donnent pas les résultats attendus. C’est bien ce qu’elles font, en montrant que les modes de production plébiscités par les Français ne sont pas toujours les plus performants pour l’environnement… et c’est bien ce que les demandes de l’ITAB masqueraient si elles étaient appliquées.

Mettre les ACV en cohérence avec les attentes des citoyens, comme le réclame l’ITAB, serait encore plus problématique. Consommer plus de bio est une de leurs demandes les plus fortes. Cette demande suppose d’augmenter la production bio, son impact doit donc bien être évalué par rapport à la quantité produite, et non par rapport à la surface agricole. Or les ACV révèlent sans ambiguïté que cette demande sociétale entraine une augmentation des émissions de GES. Qu’est-ce que l’ITAB entend donc par « mettre les ACV en cohérence avec la demande sociétale », quand celle-ci est elle-même incohérente avec des objectifs de protection de l’environnement ?

C’est malheureusement là que les demandes intéressées de l’ITAB risquent de rencontrer une écoute attentive dans les milieux politiques. Mettre les ACV « en cohérence avec les attentes sociétales » n’est pas seulement conforme aux intérêts du bio. Ce serait aussi un bon moyen d’occulter que la plupart des mesures dites agroenvironnementales prises pendant les 15 dernières années ont été décidées pour satisfaire aux demandes sociétales, sans aucun chiffrage scientifique de leur impact attendu sur l’environnement :

- ni au plan local (pollution diffuses et biodiversité des paysages agricoles européens)

- ni au plan global (émissions de gaz à effet de serre, et transfert de l’empreinte alimentaire européenne vers des pays tiers par recours aux importations agricoles)

Or ces demandes sociétales sont facilement manipulées par la version pseudoscientifique de l’agro-écologie, qui attribue systématiquement les méfaits environnementaux à l’agriculture intensive, et les bienfaits aux agricultures extensives. Le record de l’incohérence dans ce domaine a été battu récemment par le plan européen Farm to Fork, qui combine des mesures de land sharing (diminutions des intrants conduisant à une baisse de rendement des parcelles cultivées) à du land sparing (augmentation des surface non productives au détriment des surfaces agricoles en production). Cela sans réaliser qu’il s’agit de politiques incompatibles, sauf à provoquer une réduction forte de la production agricole, qui devrait être compensée par une réduction égale de la consommation alimentaire des européens… ou une augmentation des importations alimentaires depuis des pays-tiers, génératrice de déforestation et d’émissions de GES pour le transport[6].

Faire de l’ACV un outil de mesure de la cohérence des pratiques agricoles avec la demande sociétale, et avec les politiques agricoles qui en découlent, serait donc la dénaturer complètement, et lui faire perdre toute capacité à mesurer objectivement les impacts de l’agriculture sur l’environnement. Cela conduirait à rendre l’agriculture toujours plus dépendante de l’opinion publique, même quand celle-ci est influencée par des préjugés sans fondements. Cette demande se comprend facilement de la part des acteurs du bio ou de start-ups comme Yuka. Leur popularité repose sur la défiance des citoyens, vis-à-vis de l’encadrement réglementaire de la sécurité sanitaire, tel qu’il est défini sur des bases scientifiques par les agences sanitaires. Mais elle irait totalement à l’encontre de l’intérêt de la majorité des acteurs du monde agricole, en les privant de tout outil objectif et officiellement reconnu, pour démontrer la réalité de leurs efforts environnementaux. De plus, la France perdrait toute crédibilité internationale dans la lutte contre le changement climatique, si elle « bricolait » dans son coin une version personnelle de l’ACV, pour masquer les contradictions entre les attentes sociétales et les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique.

Il est clair que l’ACV est un outil encore en construction, dont l’adaptation aux productions agricoles doit être améliorée. Mais surement pas dans le sens que propose l’ITAB :

- Le premier principe, sur lequel le monde agricole ne devrait pas transiger, est que son impact environnemental doit bien sûr être rapporté aux quantités produites, et non à la surface occupée[7]. C’est d’ailleurs un élément de cohérence indispensable avec toutes les autres activités humaines auquel s’applique l’ACV.

- Il est clair aussi que les impacts sur la biodiversité doivent être mieux quantifiés qu’ils ne le sont actuellement. Cela demande encore des efforts de recherche, mais qui là aussi doivent être conduits en rapport avec les quantités produites. C’est précisément l’objet des travaux sur le land sparing et le land sharing, que l’ITAB a eu la bonne idée de remettre en avant, mais en déformant leurs enjeux.

Les acteurs agricoles actuellement défavorisés par le formalisme des ACV, ont tout intérêt à faire des propositions constructives dans ce sens, basées sur la science, plutôt que de s’allier à une tentative de transformer l’ACV en note de conformité aux préjugés écologistes du moment. C’est le seul moyen d’être sûr que l’ACV, comme le demande l’ITAB, fournisse des données objectives « afin d’éviter d’augmenter la confusion des citoyens, et de lutter contre le greenwashing ». Et tant pis si ces données révèlent que le greenwashing ne vient pas toujours de là où on l’attend !

[1] https://www.europeanscientist.com/fr/environnement/quand-lagriculture-bio-veut-censurer-lademe-et-linrae/

[2] http://itab.asso.fr/divers/Note%20ITAB_ACV%20&%20Agribalyse%2020201211_web.pdf

[3] https://www.europeanscientist.com/fr/agriculture-fr/lagriculture-extensive-benefique-pour-la-biodiversite-2eme-partie/

[4] http://www.fourragesmieux.be/Documents_telechargeables/Lutte_contre_les_indesirables_en_prairie.pdf

[5] http://www.forumphyto.fr/2018/08/22/bilan-ecophyto-2017-limpuissance-organisee/

[6] https://www.linkedin.com/pulse/green-deal-agricole-une-vision-myope-et-pass%25C3%25A9iste-de-l%25C3%25A9cologie-stoop/?trackingId=mlGGNVIiVMjR%2BckiqCNuzA%3D%3D

[7] https://www.linkedin.com/pulse/green-deal-agricole-une-vision-myope-et-pass%25C3%25A9iste-de-l%25C3%25A9cologie-stoop/?trackingId=mlGGNVIiVMjR%2BckiqCNuzA%3D%3D

Image par Belinda Cave de Pixabay

A lire également

Long mais bien argumenté.

Ces comptabilités ont quelque chose d’impossible : aligner des valeurs distinctes selon une dimension unique, c’est-à-dire comparer pommes et poires par exemple par leur contenu carboné.

Cela se fait avec la monnaie mais sans y attribuer un attribut de « bon » ou de « mal » qui de toute évidence résulte d’une interprétation arbitraire (doctrinale).

Et même avec les comptes financiers il faut se garder de toute créativité car elle vous mène rapidement à une vision de l’avenir occultée par des barreaux verticaux de la fenêtre de votre cellule.

C’est vrai qu’il y a forcément des hypothèses une peu simplistes dans les ACV… mais c’est toujours « moins pire » que de de décider d’une politique environnementale en disant que ce qui est « naturel » est forcément le mieux!

Tant que l’on reste sur des choses plus ou moins comparables, comme l’effet de serre du CO2, du protoxyde d’azote et du méthane, cela reste raisonnable de les agréger dans un indicateur unifié comme l’équivalent tonne CO2. La où ça se gâte, si on essaie de quantifier ça dans un indicateur intégrant aussi la biodiversité, qui n’est absolument pas comparable.