Alors que l’édition 2025 du World Economic Forum de Davos ouvrira ses portes lundi, l’ingénieur et essayiste suisse Michel de Rougemont revient sur un rapport de McKinsey (le consultant lié au forum) intitulé « The hard stuff: Navigating the physical realities of the energy transition ». Publié courant 2024, ce rapport sera forcément passé en revue lors de l’événement… Va-t-on assister à un retour à la réalité sur le sujet de la décarbonisation ? C’est la question que pose l’auteur.

Même si des réserves sont émises à l’égard de McKinsey, le conseiller stratégique mondial, il faut reconnaître qu’il est une source riche d’informations et d’analyses. C’est ainsi que, jouant son rôle de soutien important du World Economic Forum (WEF) de Davos, il a publié l’été passé un rapport majeur (1) qui, enfin, est dédié aux réalités physiques de la décarbonisation.

Ce rapport a trois qualités : son origine, son contenu et sa portée. Personne n’aura ni les éléments ni le courage de mettre en doute la compétence de ses auteurs, et il faudra bien réaliser qu’aucun tigre de papier, discours ou loi, ne réalisera aucune décarbonisation, ni en taille ni en heure. En effet, ce que l’on comprend de ce rapport est que les technologies à mettre en œuvre ont tellement de complexités et de lacunes que la décarbonisation et la transition énergétique, si tant est qu’elles soient réalisables, prendront beaucoup de temps sans que l’on puisse en prévoir l’issue.

Il suffit de lire l’Executive Summary de ce rapport qui est même compréhensible pour les handicapés des sciences et technologies. Il est remarquable qu’il y soit ouvertement reconnu que les efforts accomplis jusqu’à ce jour ne sont que des mignardises issues de la récolte de fruits faciles et qu’il ne suffit pas, même massivement et à toute vitesse, d’investir dans les technologies courantes pour accomplir les nécessaires transitions. Bien au contraire, cela pourrait s’avérer contre-productif si les progrès nécessaires sont préemptés par des solutions partielles, boiteuses et trop rapidement obsolètes.

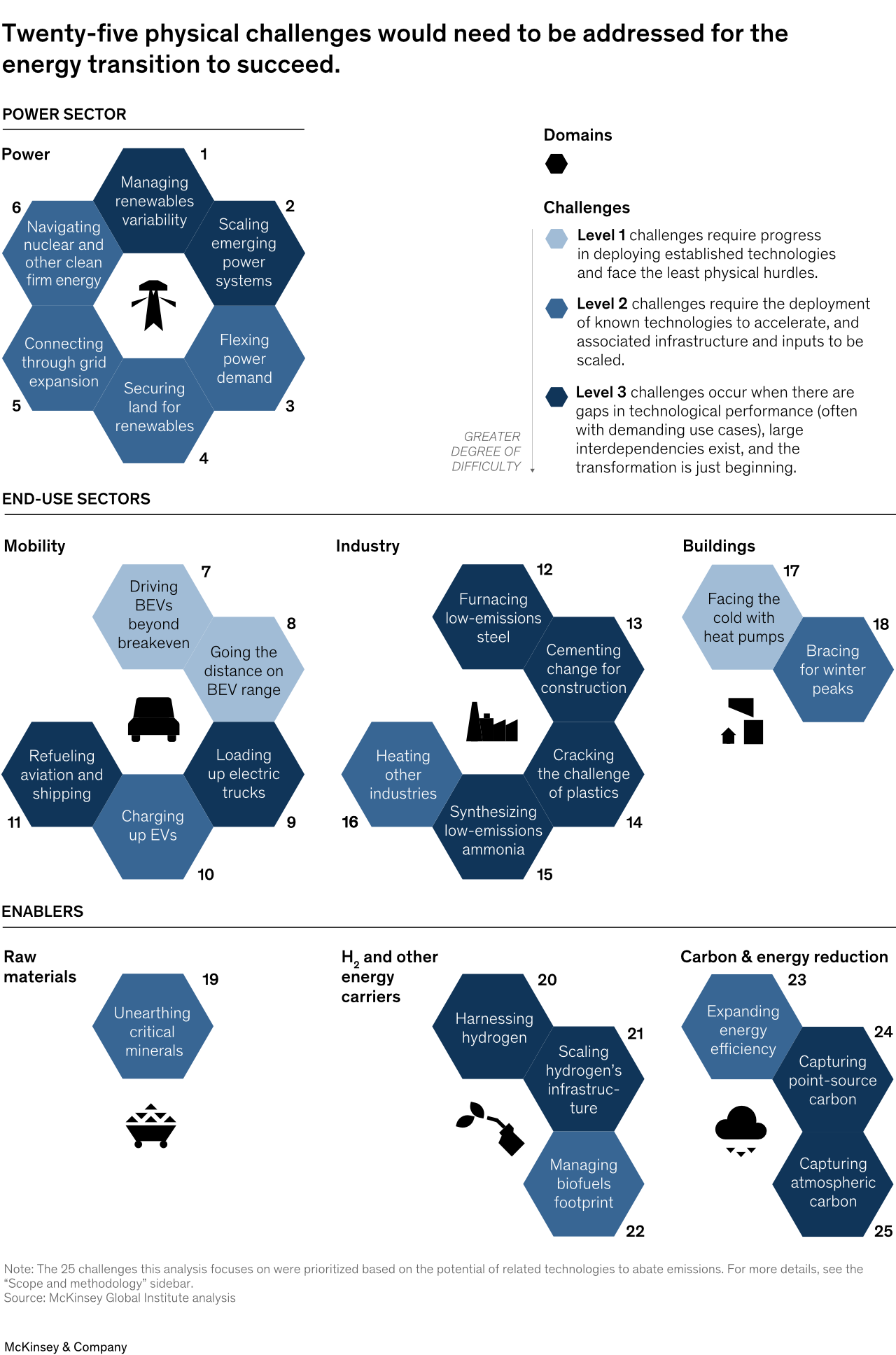

Les 25 défis physiques de la transition

L’entier du problème est abordé avec l’identification de vingt-cinq défis (voir la figure ci-dessus) dont seulement trois consistent à déployer correctement des technologies établies et qui ne rencontrent aucun obstacle majeur, même si la taille de ce déploiement n’est pas triviale (nombre de véhicules électriques et de pompes à chaleur). Dix autres nécessitent non seulement l’accélération du déploiement de technologies connues, mais surtout une mise à l’échelle des infrastructures correspondantes (p. ex., réseau électrique) et la disponibilité des matières premières (p. ex., lithium) qui y sont associées. Et pour les douze défis restants, franchement, personne ne sait aujourd’hui quels contours ils prendront car les performances actuelles sont lacunaires – un euphémisme pour dire « pas du tout au point » – et parce qu’ils obligent à tenir compte de grandes interdépendances. C’est dans cette catégorie que se trouvent les piliers industriels de notre société moderne : l’acier, le ciment, les plastiques et l’ammoniac. En fait également partie la gestion des intermittences et des saisonnalités des sources d’électricité dites renouvelables.

Quelques impasses

Au-delà de cette nécessaire catégorisation des défis, ce que l’on comprend à la lecture de ce rapport, c’est que les objectifs de type « net zéro en 2050 » ou « pas plus de 1,5 °C » ou encore « plus de véhicules à moteur thermique dès 2035 » ne servent que des politiques mal pensées qui n’engagent que ceux qui les croient mais pas ceux qui les font croire. Ce rapport évite aussi un écueil majeur, celui de l’évaluation économique. On peut le regretter, car c’est importantissime, mais il faut reconnaître que l’exercice est impossible, du moins si l’on désire l’effectuer honnêtement. De fait, les billions et autres trillions qui sont jetés en pâture aux décideurs ne motivent pas beaucoup d’investisseurs sérieux : c’est pourquoi il est fait appel à des fonds publics, alimentés par les contribuables, et qui ne peuvent que rester bien en deçà des besoins et sans l’effet de levier escompté – un gâchis de plus.

Changer de plan et s’adapter

Il existe une alternative à ce cirque grandiose : renoncer à une transition énergétique dans l’urgence et à tout prix, abandonner la prétention planificatrice d’un avenir pas moins incertain que jamais, encourager une R&D du plus haut niveau sans prescription de résultat tout en coupant les vivres aux projets insignifiants, et, surtout, s’adapter aux effets d’un réchauffement climatique inéluctable. C’est déjà là un vaste programme qui suppose de la sobriété de la part de dirigeants assoiffés de gloires tristes car futiles. Reconnaissons à McKinsey le courage de taper les pieds dans la flaque, ce qui ne manquera pas d’éclabousser une audience plus habituée à des biais de confirmation qu’à une critique sans ambages.

Et si « l’esprit de Davos » se mettait à souffler dans le bon sens, celui des réalités ?

(1) https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-hard-stuff-navigating-the-physical-realities-of-the-energy-transition

A lire également

Les ressources en agrofournitures en France et en Europe (Livre)

« IA ou pas, nous ne connaitrons jamais le bout de rien » Philippe Gagnon (interview)

« La technologie a un rôle à jouer dans l’atténuation du CO₂ » Tilly Undi (Interview)

This post is also available in: EN (EN)